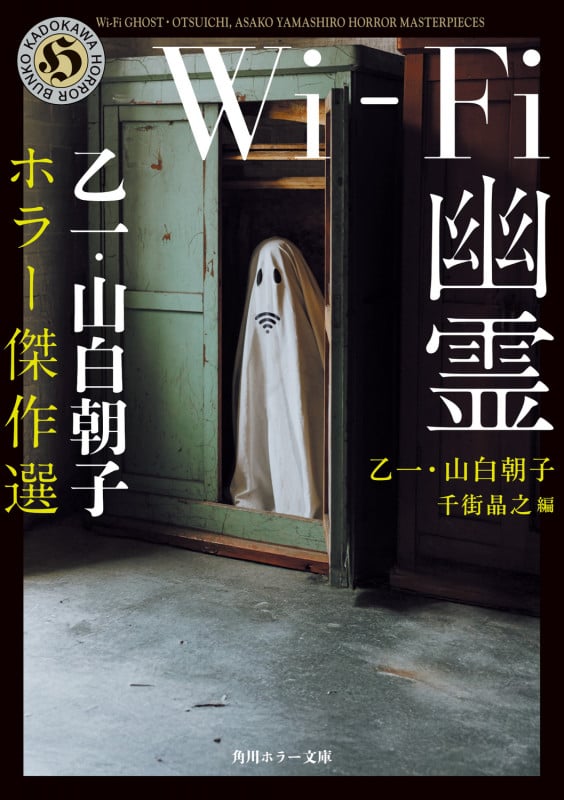

『Wi-Fi幽霊 乙一・山白朝子ホラー傑作選』

乙一、山白朝子(著) 千街晶之(編) /2025年/448ページ

「夏と花火と私の死体」で驚嘆すべき才能としてデビューした乙一。山白朝子は怪談専門誌デビューの怪談作家。2人の作品に共通するのは「戦慄と郷愁」だ。父の虐待が待つ階下に下りなければいけない恐怖の「階段」、いきなり監禁部屋に閉じ込められた不条理SFホラー「SEVEN ROOMS」、山奥でキャッチした謎の電波の送り主の悲劇を描いた書き下ろし「Wi-Fi幽霊」他、多彩なホラー全9篇を収録。

(「BOOK」データベースより)

山白朝子名義作品と、描きおろしの表題作を含めた乙一の短編集。意外なことに角川ホラー文庫での乙一作品は本書が初刊行となる。

「階段」-妹の梢は小学校に入ってから、私と同じように2階で寝ることになった。だが虐待を繰り返す階下の父親へのトラウマゆえか、梢は階段を降りることを極度に恐れるようになった。「20秒以内に降りてこなければ朝飯はないからな」と告げる父親の言葉に母親も逆らえず、梢はどんどん痩せ細っていき…。暴君のごとき父親の振る舞いがエスカレートするにつれ、やがて訪れるであろう破滅を否が応でも予感させるスリリングな一編。ラストの感傷的な一節が単なる「スカッと話」とは異なる余韻を生む。

「SEVEN ROOMS」-何者かに襲われ、目覚めた姉弟は自分たちがコンクリート壁の部屋に閉じ込められていることを知る。部屋にあるのは固く閉ざされた扉と、用便のための細い溝だけ。小さな体を活かして溝を通り抜けた弟は、似たような部屋が7つ連なっており、それぞれに人が囚われていることを知る。そして順番に人が殺され、刻まれた肉片が溝を流れていくことも…。理由もわからず密室に閉じ込められた人々が、無惨に殺されていくだけというシンプル過ぎるスリラー。シチュエーション特化型ながら非常に読ませる内容で、なんとも乙一らしい一編。

「神の言葉」-幼いころから「お前の声は本当に美しい」と言われて育った僕は、ひょんなことから自分の言葉に生き物を操る力があることを知る。花を枯らし、犬を服従させ、人の認識を操る神の言葉は、肉体に変化を及ぼすことすら可能だった…。万能に近い力を持つ主人公が自分の中に芽生える「悪意」に抗うが、事態は知らぬ間に想像以上のスケールに拡大していたという無慈悲な物語。

「鳥とファフロッキーズ現象について」-小説家の父と山奥の邸で暮らしていた私は、傷ついていた鳥を治療し、家で飼うことにした。鳥はとても賢く、「あれが欲しい」と心の中で思うだけで探していたリモコンやメガネなどを持ってきてくれるほどだった。だがある事件をきっかけに、鳥は私が心の中で思うことすべてを実行するようになり…。ホラー味は薄いものの『平成怪奇小説傑作集2』にも収録されている秀作。ここから「子どもを沈める」までの5編は山白朝子名義。

「〆」-耳彦は旅本作家・和泉蝋庵とともに旅をしていた。道中で拾った鶏に小豆という名前を付け、共に旅をすることになった耳彦たちだが、山道を歩いていたはずが海辺の村に出てしまうという奇妙な出来事に遭遇。蝋庵の方向音痴には慣れていた耳彦だったが、その後も不可解な現象は続き…。怪異に取り込まれてしまった人間の恐れと後悔の書き方が非常に巧み。その不条理さも含めて、本書中ではもっともホラーな一編と言える。

「呵々の夜」-蝋庵とはぐれた耳彦は、山奥の民家にたどり着く。中では一家3人がこれから怪談を語って、誰の話がいちばん怖いか決めようとしていたのだという。なりゆきで怪談を聞かされることになる耳彦だが、その話の内容は常軌を逸したものだった…。「〆」と同じシリーズの一編。「怪談の語り手のほうが、実は…」という展開から二転三転し、恐るべき結末を迎える。

「首なし鶏、夜をゆく」-意地悪な叔母と暮らしているクラスメイトの水野風子が、京太郎という鶏を飼っているのを見た僕。京太郎は風子の叔母に首を切られてしまったにも関わらず、元気に生き続けているのだという。有名な「首なし鶏マイク」の逸話を知っていた僕は風子の秘密を守ることを約束し、彼女と友達になるが…。孤独な少女とのひとときの思い出を切なく描く。

「子どもを沈める」-高校時代のクラスメイトたちが、産まれた赤ん坊を次々と殺すという異様な事態が起きる。そして産まれた私の赤ん坊は、私たちがいじめていた少女の顔とそっくりだった…。オーソドックスな呪いの話かと思いきや、過ちを認めつつもそれを乗り越えていくというホラーらしからぬ展開が新鮮。

「Wi-Fi幽霊」-山奥で見知らぬWi-Fiに接続してからというもの、スマホに異様な画像が勝手に保存されたり、不気味な影を見るようになったりと、数々の怪奇現象に襲われるようになった私。幽霊の正体を見極めるため、チャットAIに相談しつつ画像の分析を始めるが…。「Wi-FI幽霊」というよりは「AI探偵」とでもいうべきホラーミステリ。AIが「頼れる相棒」以上の描写をされておらず、こんなに霊の存在に対して前向きに反応してくれるものなのかという疑問も湧く。実際最近のチャットAI、わりとこういう親密さを気安く出してくるので相棒キャラとしては良いのだが、劇中で語られていた「AIと魂」の関係性をもっと深めてほしかった気もする。

乙一、山白朝子の作風の違いを比べながら読めるのが面白い1冊。乙一作品は物語自体、あるいは登場人物のどこかが欠損しており、その欠損がドライさを生み、欠損を追い求める様がリリカルさを生んでいるように思える。一方で山白朝子作品はそうした欠損を表に出さず、一般的な怪談のフォーマットに寄り添った結果、郷愁的な側面が強く出ている印象だ。個人的に本書の中では「SEVEN ROOMS」、和泉蝋庵シリーズの「〆」「呵々の夜」が好みであった。

★★★★(4.0)